地域の人との出会いが作風を変えた

陶芸家・村上 祐仁さん

地域の人との出会いが作風を変えた

海道の要地として宿場町の藤枝宿が置かれ、田中藩の城下町として栄えた藤枝市。静岡県のほぼ中央に位置し、人口規模は中部地区では静岡市に次いで2番目。活発な民間投資により都市機能が集積し賑わう中心市街地と豊かな自然あふれる中山間地域が近接する「ほどよく都会。ほどよく田舎。」なまちです。

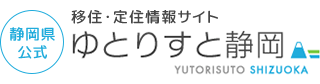

陶芸家・村上祐仁さんが暮らすのは、藤枝市北部の瀬戸谷地区にある大久保集落。樹齢300年を超える県下最古の大茶樹が残る静かな佇まいの山里です。3年間同市で地域おこし協力隊として活動した後は、陶芸家として忙しい毎日を送る村上さんに、移住の経緯やお仕事について伺いました。

陶芸家になるまでの道のりについて教えてください

生まれは福岡県直方市。もともと父が陶芸好きで、小学生の頃は一緒に陶芸教室に通っていました。ただ、こう見えても実はスポーツ少年で、小学校高学年の頃は水泳選手として県内10番目くらいに入るほどスポーツに打ち込んでいたため、気が付けばいつの間にか陶芸から遠ざかっていました。

中学生の頃から手に職を付けたいと思うようになり、高校進学も迷っていたほどですが、両親から「高校は出てほしい」と言われ、進学。そこから再び陶芸教室へ通い始めました。

高校卒業後は、窯業が盛んなことでも知られる岐阜県多治見市の専門学校へ進学。卒業後も、30歳まで岐阜県内で暮らしていました。引っ越しは実に6回。住まい家とともに工房を移し、よりよい環境を求めていました。自由に暮らしていて、起きたい時に起きて、仕事したい時に仕事する。人と接することもほとんど無く、当時の作品は自分よがりなものばかりだったと思います。

そんな中、イベントを通じて静岡県焼津市出身の妻と出会いました。彼女は文化・芸能・工芸にも明るく、キュレーターをしていたことも。それまで自分が生活できればいいくらいの収入しかなかったのですが、彼女から「静岡に来ないと結婚しないよ」と言われ、これまでの自分の生活について見直すようになりました。

ある時、彼女が空き家バンク制度(運営:藤枝市)でこの家を見つけてくれました。家財が多く残されたままの家で、雨漏りもありましたが、2015年の春、大久保集落の自然豊かな土地と空気感に惹かれて移住を決めました。これまで多くの引っ越しを経験してきたので、見る目はあったと思います。家は出逢い。直感が大事だと思います。その後、彼女とは2016年に結婚し、2人の子どもに恵まれました。

仕事を軌道に乗せるまでの道のりや今のお仕事について教えてください

空き家バンクは藤枝市が運営する事業だったので、市の担当者と将来の話をする機会が増える中で、地域おこし協力隊募集の話を知りました。それまで地域おこし協力隊という存在自体も知らなかったのですが、地域協力活動を通して、これからお世話になる地域への恩返しができること、地域協力活動の対価として活動期間中は安定した収入を得られることで、陶芸家としての生業や地域への定着がスムーズに進むという利点から応募を決めました。また、これまで使い手のことを考えた作品を作っていなかったので、人を知り、人のために活動することが大事だと思ったんです。

地域おこし協力隊の活動中は、陶芸体験講座の開催、茶畑の土を使った陶芸作品とお茶のコラボイベント、オリンピックの合宿地誘致のために海外の選手を対象としたワークショップの開催、イベントや地域のお祭りの補助、ラジオ・テレビなどのメディアへの出演など、様々な仕事を任されました。

陶芸家としてのスキルを活かし、キャンプ場や田舎暮らし体験施設などで、ピザ窯作りを支援することもありました。藤枝市役所の様々な部署の方と仕事をする機会が得られたので、人脈が広がりましたね。

瀬戸谷地区には「藤枝市陶芸センター」があり、将来ここを焼き物の町にしていこうという動きがあります。冬には、無数の陶器の灯りが幻想的な雰囲気を作り出す「陶の村 灯りアート(主催:藤枝市/運営:陶芸センター管理組合)」というイベントもやっており、2016年から2018年の地域おこし協力隊任期中は自分の作陶した灯りとりの展示等で運営に関わらせていただきました。

地域おこし協力隊を経て、少しずつ広がった人脈。仕事も軌道に乗る

2017年には、自宅の古民家にある茶工場だった場所を改装して、カフェ&ギャラリーをオープン。今は妻が育児に忙しいのでカフェはお休み中で、今後どうするかは検討中。ギャラリー中心で営業しています。

ギャラリーでイベントを開催することで少しずつ飲食店の方が器を探しに訪れてくれるようになり、彼らのSNSを通じて、さらに別の料理人の方が器を探しに来てくれるなど、注文が増えてきました。国内のギャラリー等をはじめ、東京都の国立新美術館で展示させていただいたり、個展の依頼もあったりなど、おかげさまで今1年先まで予定がいっぱい。スイスやニューヨークなどからも常設ギャラリーの依頼が入っています。

今、移住を含めて、生き方や働き方を模索している方へ

以前は、自由気ままに仕事をしていました。今は、一家の大黒柱として家族を養わなければ、ということもありますが、ここへ移住してきてからの多くの人との出会いは、作風にも大きな影響を与えていると思います。

瀬戸谷地区では、今、若い人たちが地域の魅力を発信しようと頑張っています。

まちむら交流を促進するために、2017年には築250年の古民家で農村生活体験ができる「水車むら」、2019年には茶農家が空き家を改修し、農家民宿「NATURALITEA~椿邸~」を開業しています。また、2018年からは、生まれ育った集落の賑わいを取り戻すために、若者グループが集落内の魅力的なスポットを巡るウォークラリーイベントなども開催しています。

大切なのは行動だと思います。気になることがあれば、まずそこへ行き、そこの人と話をするのが大事です。便利な世の中なので、何でも情報は入手できるかもしれませんが、現地には、行ってみて初めて知ることや肌で感じるものが必ずあります。ぜひ地域の人と接し、可能であればその地域の人に相談できるのが一番だと思います。静岡県は世話を焼いてくれる人が多いので、そこから広がることも多いですよ。

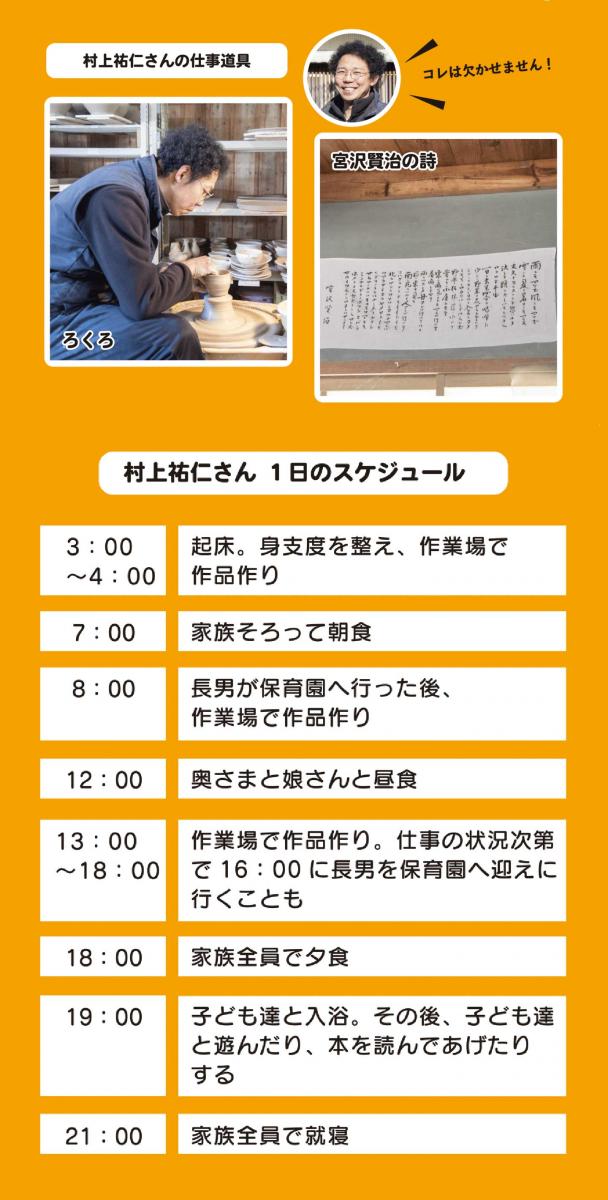

どんな仕事をするにしても、人とどう付き合うかによって変わってきます。それは焼き物でもそうですが、野菜やお茶などの栽培農家さんも同じだと思います。私は宮澤賢治の「雨ニモマケズ」という詩が大好きで、工房の壁にも貼っているくらいです。この詩のような生き方が将来の夢ですね。